天然ウナギを保護する活動 ~新聞掲載~

本校の自然科学部もウナギの魚道確保のためのお手伝いをすることになりました。今年の春頃に花川に芝マットを設置し、その後定期的に芝マットの状態やウナギの観察などを行う予定です。ウナギの漁獲量が減っている中、保護の動きが広がってきています。ウナギの現状についてと保護活動について、静岡新聞で紹介され、その中でオイスカ高校の活動についても紹介されました。

□■□■■1月6日(木曜日) 中日新聞 朝刊掲載■■□■□

□■□■■1月6日(木曜日) 中日新聞 朝刊掲載■■□■□

天然資源 一丸で守る

湖(うみ)は、いま

第6部 ウナギ新時代 4⃣保護

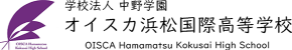

船から放ったウナギは、一目散に遠州灘の深みへと潜っていった。浜名湖の今切口から二㌔沖。「無事に旅を終え、元気に子供を産んでほしい」。浜名湖産ウナギの仲買人や漁師たちが、水面を見つめ願いを込める。ウナギの産卵場所は、はるか南に約三千㌔、グアムの近くにあるマリアナ海溝付近だ。

昨年十一月から十二月にかけ、湖内で漁獲された天然ウナギ計七百三十五匹が放流された。どれも腹が銀色に輝くのは、五年から十五年ほど育ち、産卵の準備ができた証拠だ。「一丸となって資源を守らなければいけない時代」。活動九年目となる「浜名湖発親うなぎ放流連絡会」会長で、水産卸「海老仙」社長の加茂仙一郎さん(六十一)は言う。

稚魚のシラスウナギの不漁が深刻さを増す中、浜名湖では保護の動きも広がってきた。養鰻業者や飲食店、漁師、行政も出資。他県では養殖ウナギを放流する地域もあるが、より生き残りやすいとされる天然ウナギを毎年二、三百万円かけ買い取って用意する。

昨年、放流効果を研究する長野大から朗報がもたらされた。二〇一九年の放流で調査機器を付けたウナギが、三百三十㌔離れた八丈島近くに到達していたことが分かった。これまでは放流後の状況を確認するすべはなく、「本当に移動しているのか。他の魚にすぐ食べられているかもしれない」と疑う声もあった。

「マリアナまではまだ遠いが、確実に向かっている」。加茂さんは手応えを感じつつも、別の懸念を口にする。「放流だけではまだ足りない。ウナギがすみやすい環境にしないと」

ふ化した子どもは黒潮などの海流に乗り、また何千㌔もの旅をして日本にやってくる。浜名湖に入った稚魚は、湖内最北にある都田川などの河口にたどりついた後、湖内にとどまったり、川を遡上したりして大きく育つ。しかし、湖内でウナギの餌場となっていた水生植物のアマモ場は大半が消えた。川の風景も、昔とは様変わりしている。一九六〇年代後半に六十㌧前後あった湖内の天然ウナギの漁獲量は今、十㌧前後で推移する。

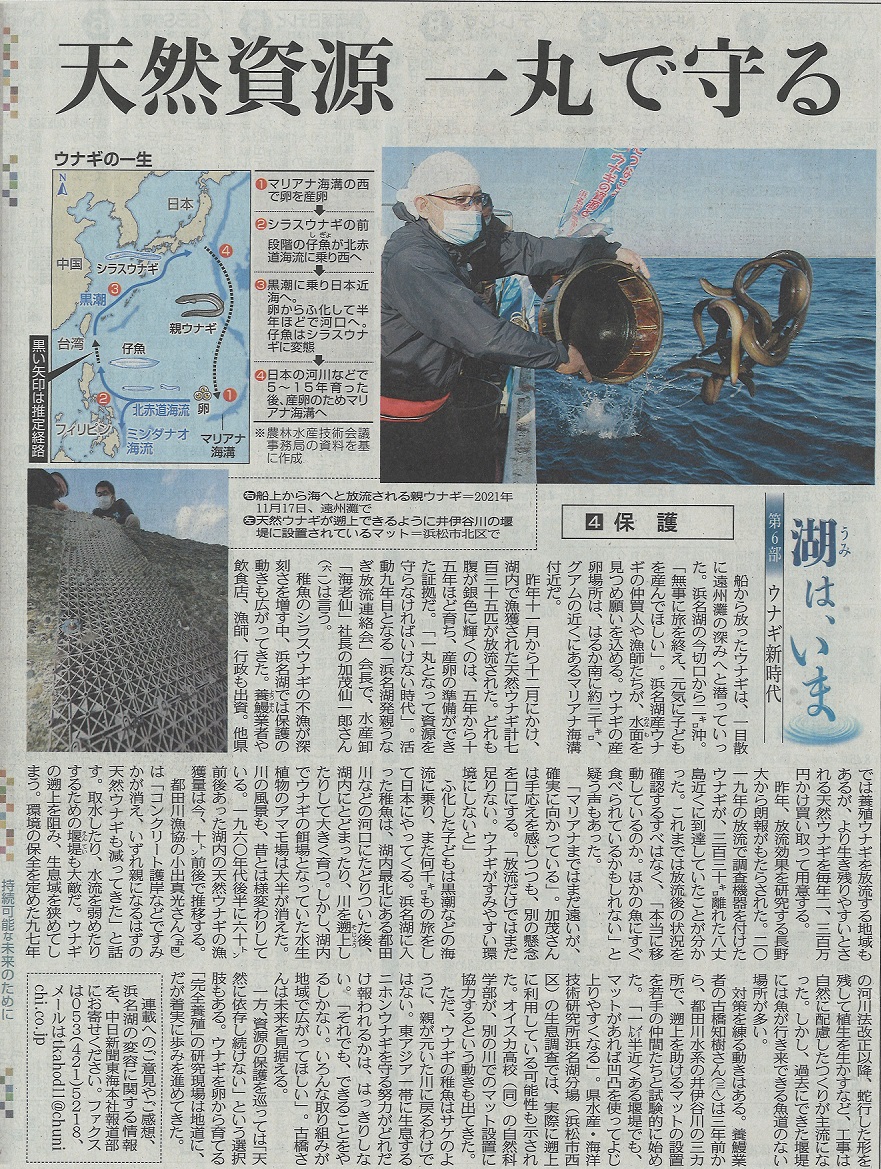

都田川漁協の小出真光さん(五四)は「コンクリート護岸などですみかが消え、いずれ親になるはずの天然ウナギも減ってきた」と話す。取水したり、水流を弱めたりするための堰堤も大敵だ。ウナギの遡上を阻み、生息域を狭めてしまう。環境の保全を定めた九七年の河川法改正以降、蛇行した形を残して植生を生かすなど、工事は自然に配慮したつくりが主流になった。しかし、過去にできた堰堤には魚が行き来できる魚道のない場所が多い。

対策を練る動きはある。養鰻漁業の古橋智樹さん(三八)は三年前から、都田川水系の井伊谷川の三カ所で、遡上を助けるマットの設置を若手の仲間たちと試験的に始めた。「一㍍半近くあるある堰堤でも、マットがあれば凹凸を使ってよじ上りやすくなる」。県水産・海洋技術研究所浜名湖分場(浜松市西区)の生息調査では、実際に遡上に利用している可能性も示された。オイスカ高校(同)の自然科学部が、 別の川でのマット設置に協力するという動きも出てきた。

ただ、ウナギの稚魚はサケのように、親が元いた川に戻るわけではない。東アジア一帯に生息する二ホンウナギを守る努力がどれだけ報われるかは、はっきりしない。「それでも、できることをやるしかい。いろんな取り組みが地域で広がってほしい」。古橋さんは未来を見据える。

一方、資源の保護をめぐっては天然に依存し続けない」という選択肢もある。ウナギを卵から育てる「完全養殖」の研究現場は地道に、だが着実に歩みを進めてきた。

□■■□ □■■□ □■■□ □■■□ □■■□ □■■□

湖(うみ)は、いま

第6部 ウナギ新時代 4⃣保護

船から放ったウナギは、一目散に遠州灘の深みへと潜っていった。浜名湖の今切口から二㌔沖。「無事に旅を終え、元気に子供を産んでほしい」。浜名湖産ウナギの仲買人や漁師たちが、水面を見つめ願いを込める。ウナギの産卵場所は、はるか南に約三千㌔、グアムの近くにあるマリアナ海溝付近だ。

昨年十一月から十二月にかけ、湖内で漁獲された天然ウナギ計七百三十五匹が放流された。どれも腹が銀色に輝くのは、五年から十五年ほど育ち、産卵の準備ができた証拠だ。「一丸となって資源を守らなければいけない時代」。活動九年目となる「浜名湖発親うなぎ放流連絡会」会長で、水産卸「海老仙」社長の加茂仙一郎さん(六十一)は言う。

稚魚のシラスウナギの不漁が深刻さを増す中、浜名湖では保護の動きも広がってきた。養鰻業者や飲食店、漁師、行政も出資。他県では養殖ウナギを放流する地域もあるが、より生き残りやすいとされる天然ウナギを毎年二、三百万円かけ買い取って用意する。

昨年、放流効果を研究する長野大から朗報がもたらされた。二〇一九年の放流で調査機器を付けたウナギが、三百三十㌔離れた八丈島近くに到達していたことが分かった。これまでは放流後の状況を確認するすべはなく、「本当に移動しているのか。他の魚にすぐ食べられているかもしれない」と疑う声もあった。

「マリアナまではまだ遠いが、確実に向かっている」。加茂さんは手応えを感じつつも、別の懸念を口にする。「放流だけではまだ足りない。ウナギがすみやすい環境にしないと」

ふ化した子どもは黒潮などの海流に乗り、また何千㌔もの旅をして日本にやってくる。浜名湖に入った稚魚は、湖内最北にある都田川などの河口にたどりついた後、湖内にとどまったり、川を遡上したりして大きく育つ。しかし、湖内でウナギの餌場となっていた水生植物のアマモ場は大半が消えた。川の風景も、昔とは様変わりしている。一九六〇年代後半に六十㌧前後あった湖内の天然ウナギの漁獲量は今、十㌧前後で推移する。

都田川漁協の小出真光さん(五四)は「コンクリート護岸などですみかが消え、いずれ親になるはずの天然ウナギも減ってきた」と話す。取水したり、水流を弱めたりするための堰堤も大敵だ。ウナギの遡上を阻み、生息域を狭めてしまう。環境の保全を定めた九七年の河川法改正以降、蛇行した形を残して植生を生かすなど、工事は自然に配慮したつくりが主流になった。しかし、過去にできた堰堤には魚が行き来できる魚道のない場所が多い。

対策を練る動きはある。養鰻漁業の古橋智樹さん(三八)は三年前から、都田川水系の井伊谷川の三カ所で、遡上を助けるマットの設置を若手の仲間たちと試験的に始めた。「一㍍半近くあるある堰堤でも、マットがあれば凹凸を使ってよじ上りやすくなる」。県水産・海洋技術研究所浜名湖分場(浜松市西区)の生息調査では、実際に遡上に利用している可能性も示された。オイスカ高校(同)の自然科学部が、 別の川でのマット設置に協力するという動きも出てきた。

ただ、ウナギの稚魚はサケのように、親が元いた川に戻るわけではない。東アジア一帯に生息する二ホンウナギを守る努力がどれだけ報われるかは、はっきりしない。「それでも、できることをやるしかい。いろんな取り組みが地域で広がってほしい」。古橋さんは未来を見据える。

一方、資源の保護をめぐっては天然に依存し続けない」という選択肢もある。ウナギを卵から育てる「完全養殖」の研究現場は地道に、だが着実に歩みを進めてきた。

□■■□ □■■□ □■■□ □■■□ □■■□ □■■□